Der Westwall in der Pfalz – Ein historisches Verteidigungssystem

Von Mia Baldensperger und Smilla Pröhl

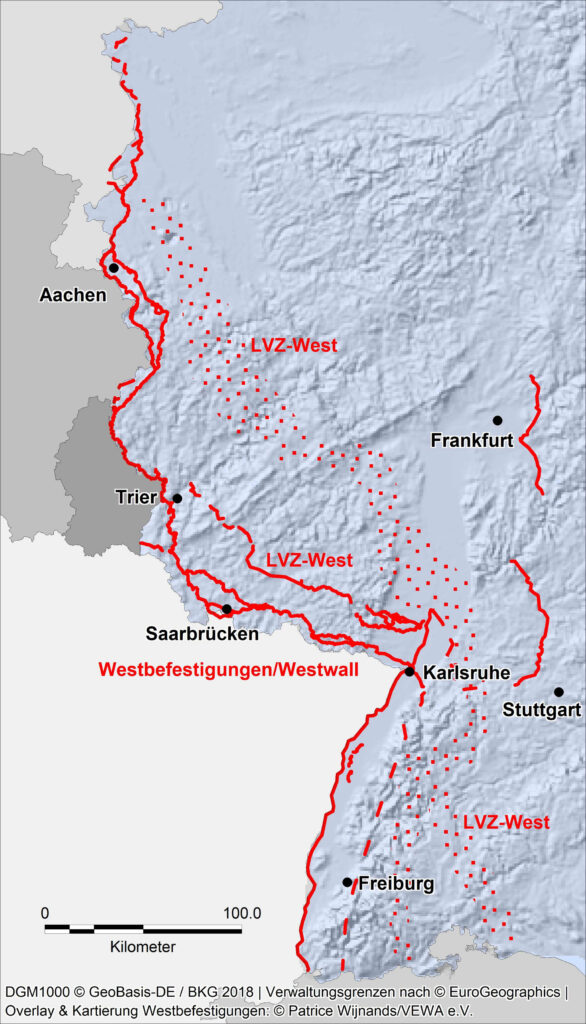

Der Westwall, auch als Siegfriedlinie bekannt, war eine gewaltige Verteidigungslinie entlang der Westgrenze des damaligen Deutschen Reiches. Er reichte von Kleve im Norden bis nach Basel im Süden und sollte das Reich vor Angriffen aus dem Westen schützen. In der Pfalz ist dieser Abschnitt des Westwalls besonders gut erhalten und prägt bis heute die Landschaft, vor allem im Bereich des Pfälzerwaldes und der Südwestpfalz.

Der Verlauf des Westwalls in der Pfalz orientierte sich stark an der natürlichen Umgebung. Hügelketten, Täler und Höhenzüge wurden gezielt genutzt, um eine optimale Verteidigung zu ermöglichen. Besonders zwischen Pirmasens, Bauershaus, Hauenstein und entlang der deutsch-französischen Grenze ist die Dichte der Anlagen sehr hoch. Die Lage inmitten des Waldes und die Nutzung des unübersichtlichen Geländes machten es potenziellen Angreifern besonders schwer, sich unentdeckt zu nähern.

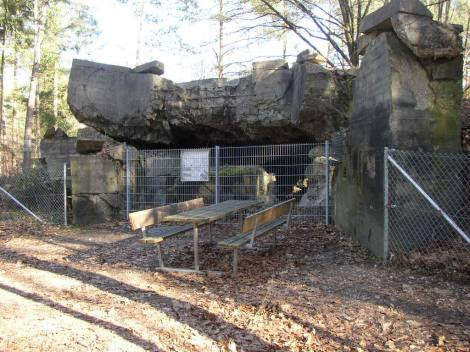

Zu den wichtigsten Bauwerken in der Region gehören die sogenannten B-Werke, massiv gebaute Bunker mit stahlverstärktem Dach, wie zum Beispiel das B-Werk Katzenkopf oder die Gerstfeldhöhe. Diese konnten sogar schwerem Artilleriebeschuss standhalten. Daneben gibt es zahlreiche Höckerlinien, auch „Drachenzähne“ genannt – pyramidenförmige Betonhindernisse, die Panzer aufhalten sollten. Solche Linien sind beispielsweise bei Niedersimten, Ruppertsweiler und Vinningen noch gut erhalten. Außerdem finden sich in der Region viele kleinere Unterstände und Mannschaftsbunker, die den Soldaten Schutz boten, sowie Beobachtungsbunker, die auf Anhöhen erbaut wurden, um frühzeitig feindliche Bewegungen erkennen zu können. Auch ehemalige Artilleriestellungen und Versorgungsanlagen wie Munitionslager oder unterirdische Verbindungsgänge lassen sich noch heute nachvollziehen.

Was den Westwall besonders auszeichnet, sind seine technischen Merkmale. Die meisten Bauwerke folgten standardisierten Plänen, sogenannten Regelbauten, wie etwa dem Typ 10, 23 oder 31. Dadurch konnte schnell, einheitlich und robust gebaut werden. Die Bunker bestanden aus dickem Stahlbeton, oft mit zusätzlichen Panzerkuppeln oder Schießscharten aus Stahl. Tarnung spielte ebenfalls eine große Rolle – viele Anlagen wurden mit Erde bedeckt, bepflanzt oder so in den Wald integriert, dass sie aus der Luft kaum erkennbar waren. Außerdem waren viele Bunker mit eigenen Lüftungs- und Versorgungssystemen ausgestattet, verfügten über Notstrom, Wasserversorgung und Fluchtwege. Einige konnten sogar modular erweitert werden, um sich an veränderte militärische Situationen anzupassen.

Insgesamt zeigt der Westwall in der Pfalz sehr deutlich, wie durchdacht und technisch fortschrittlich die Verteidigungsstrategien jener Zeit waren. Heute erinnern die Überreste dieser Anlagen nicht nur an die militärische Vergangenheit Deutschlands, sondern auch an die Schrecken des Krieges. Als junge Generation ist es unsere Aufgabe, diese Relikte nicht zu vergessen, sondern sie als Mahnmal zu verstehen – als Zeichen dafür, wie wichtig Frieden und Verständigung sind.